В темноте без звёзд: как летучие мыши находят путь по памяти мозга

На крошечном острове Латам в Индийском океане, в сорока километрах от побережья Танзании, группа исследователей из Института Вейцмана провела уникальный эксперимент. Учёные впервые в мире смогли записать активность мозга млекопитающих в дикой природе — и выяснили, что летучие мыши обладают встроенным природным компасом, который помогает им ориентироваться даже без видимых ориентиров.

Мозг, который чувствует север

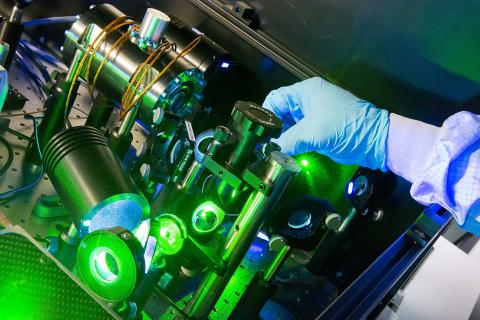

На безжизненном каменном острове, где нет ни деревьев, ни тени, только ветер и солёный воздух, учёные установили миниатюрные датчики на шесть крыланов. Эти приборы — самые маленькие из созданных для нейрофизиологических исследований. Они способны регистрировать электрическую активность отдельных нейронов и одновременно отслеживать движение животного в пространстве.

"Когда животное поворачивало голову на север, активировалась одна группа клеток, на юг — другая", — пояснил нейробиолог Даниэль Рубин, участник проекта.

Даже в условиях полного отсутствия ориентиров сигналы оставались стабильными — север оставался севером, где бы ни находилась летучая мышь. Это означает, что в её мозге существует внутренний компас, способный сохранять ориентацию независимо от освещения, магнитного поля или погодных условий.

Уникальный полигон природы

Выбор острова Латам был не случаен. Его изолированность и минимальное количество помех сделали его идеальной лабораторией под открытым небом. Первые попытки записей были прерваны циклоном "Фредди", который вынудил исследователей приостановить эксперименты. Но спустя несколько дней, когда стихия утихла, приборы зафиксировали стабильные сигналы нейронов.

Наблюдения показали, что мозг летучих мышей способен "строить карту" территории буквально с нуля. В первые ночи данные выглядели хаотично, но уже к третьей нейронная активность выстроилась в устойчивые паттерны. Животные словно запомнили рельеф острова - скалы, потоки воздуха, запахи и звуки.

"Мы впервые наблюдаем, как мозг млекопитающего формирует глобальную карту в естественных условиях", — отметил руководитель исследования Юваль Нир, профессор Института Вейцмана.

Как работает этот внутренний компас

Учёные выяснили, что "ориентационные нейроны" в мозге летучих мышей не зависят от привычных ориентиров — солнца, звёзд или магнитного поля Земли. Они выстраивают направление относительно окружающего рельефа и акустических сигналов.

Такой тип клеток обнаружен и у других животных, включая грызунов и людей. У человека аналогичные структуры помогают мозгу формировать ощущение направления и пространства.

Если эти системы дают сбой, возникают расстройства пространственной ориентации, наблюдаемые, например, при болезни Альцгеймера. Таким образом, открытие имеет не только биологическое, но и медицинское значение - понимание механизмов "внутреннего компаса" может помочь в ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний.

Сравнение: лабораторные и полевые исследования мозга

| Параметр | Лабораторные эксперименты | Исследования в природе |

| Среда | Искусственно контролируемая | Реальные природные условия |

| Поведение животных | Ограничено | Естественное |

| Возможность ошибок | Минимальна, но данные неестественные | Высокая, но результаты ближе к реальности |

| Значимость результатов | Теоретическая | Прикладная и наблюдательная |

Технологии под крылом

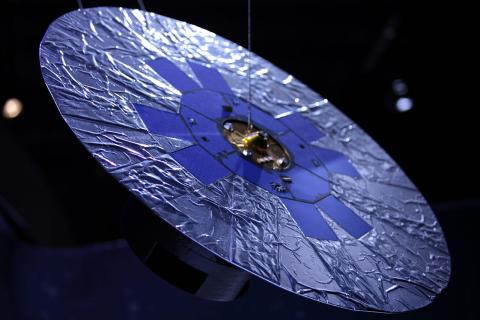

Для фиксации сигналов использовались ультралёгкие нейронные сенсоры, весом менее грамма. Они передавали данные через спутник в реальном времени — ради этого учёным пришлось попросить спутниковую компанию сместить орбиту антенны, чтобы принимать сигнал с крошечного острова.

Передача данных шла непрерывно, позволяя наблюдать, как мозг животного реагирует на изменение направления ветра, высоты и скорости полёта. Эти наблюдения открывают путь к новым способам изучения нейрофизиологии без лабораторных ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

-

Ошибка: считать, что пространственная ориентация зависит только от зрения.

Последствие: недооценка роли слуха и осязания в навигации.

Альтернатива: исследование многомодальных систем восприятия. -

Ошибка: проводить эксперименты только в лабораториях.

Последствие: ограниченное понимание работы мозга в естественных условиях.

Альтернатива: использовать мобильные сенсоры для полевых наблюдений. -

Ошибка: игнорировать связь между животными и человеком.

Последствие: потеря данных, важных для нейромедицины.

Альтернатива: сопоставление моделей ориентации у разных видов.

А что если такой компас есть у всех?

Учёные полагают, что аналогичный механизм может существовать у многих животных, включая человека. В отличие от GPS или визуальных ориентиров, мозг способен формировать внутреннюю систему координат, используя память, слуховые и обонятельные сигналы. Это объясняет, почему человек способен "чувствовать направление" даже без карт и навигаторов.

Плюсы и минусы открытия

| Плюсы | Минусы |

| Новое понимание пространственной ориентации | Ограниченное число наблюдений |

| Возможность изучать мозг в естественной среде | Высокие технические затраты |

| Потенциал для медицины | Сложность повторения эксперимента |

| Прорыв в нейронауке | Необходимость защиты экосистемы |

FAQ

Как именно датчики записывали сигналы мозга?

Сенсоры крепились к телу летучих мышей и фиксировали электрические импульсы отдельных нейронов во время полёта.

Почему выбрали именно летучих мышей?

Их пространственная ориентация в полёте и способность к эхолокации делают их идеальной моделью для изучения нейронавигации.

Может ли подобное устройство применяться у других животных?

Да, технология уже адаптируется для птиц и мелких млекопитающих, чтобы изучать их навигацию в дикой природе.

Мифы и правда

Миф: мозг ориентируется по магнитному полю Земли.

Правда: у летучих мышей ориентация строится на сочетании рельефа, звуков и запахов.

Миф: внутренний компас работает с рождения.

Правда: мозг формирует устойчивую карту постепенно, в процессе опыта и запоминания пространства.

Миф: направление в пространстве задаётся только зрением.

Правда: слух и обоняние играют ключевую роль в формировании внутренней карты.

Три интересных факта

-

Для эксперимента использовались самые маленькие нейронные сенсоры в мире, весом менее одного грамма.

-

Летучие мыши способны создавать стабильную "карту" местности уже за три ночи полётов.

-

Похожие клетки ориентации были ранее найдены у человека и связаны с чувством направления и памяти.

Исторический контекст

• В 1971 году учёные впервые обнаружили нейроны направления головы у грызунов.

• В 2005 году за исследования пространственных карт мозга была присуждена Нобелевская премия.

• Работа Института Вейцмана стала первым примером записи активности мозга млекопитающих в естественной дикой среде.

Подписывайтесь на Экосевер