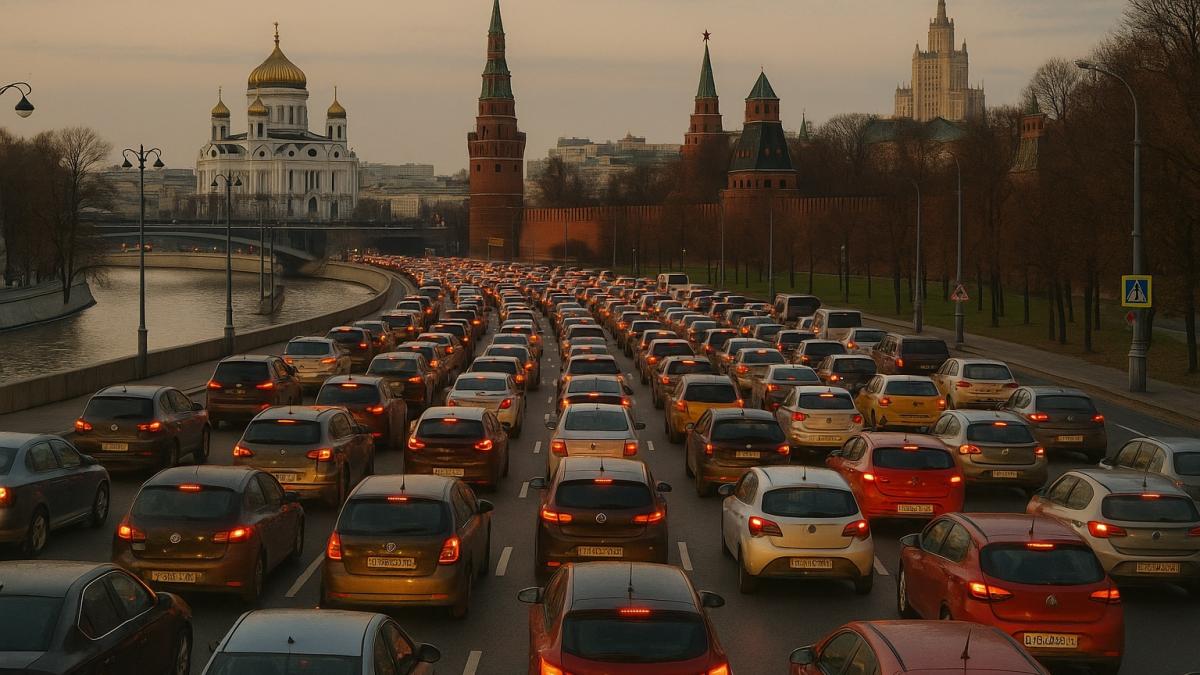

Учёные нашли способ сократить пробки на 20% — без единого метра новых дорог

Инженеры Пермского Политеха разработали метод, который позволяет уменьшить заторы на дорогах за счёт точной настройки светофоров — без возведения новых развязок и расширения трасс. Используя компьютерное моделирование перекрёстков, исследователи добились увеличения пропускной способности на 15-20%, что особенно важно для крупных городов с растущим числом автомобилей.

Светофор как "умный регулятор"

За последние десять лет количество легковых машин в России выросло более чем на 8,7 миллиона. Строительство новых дорог и развязок требует огромных инвестиций и занимает годы, тогда как проблема перегруженных перекрёстков требует быстрых решений.

Исследователи из Пермского Политехнического университета предложили использовать потенциал уже существующей инфраструктуры. Они создали имитационную компьютерную модель перекрёстков, которая помогает заранее просчитать влияние каждого светофора на транспортный поток и выбрать наиболее эффективные настройки для разных времён суток и типов движения.

"Оптимизация режимов работы светофоров может дать тот же эффект, что и строительство новых развязок — но в десятки раз дешевле", — пояснил руководитель проекта Александр Лобанов, доцент кафедры транспортных систем Пермского Политеха.

Как работает имитационная модель

Современные светофоры обычно работают по трёхступенчатой схеме: утренний и вечерний пик, дневной режим и ночное время. Однако такая система не учитывает непредсказуемость городского трафика - движение зависит от погоды, аварий, событий и даже времени года.

Разработанная в Перми модель позволяет:

-

имитировать работу конкретного перекрёстка;

-

просчитывать разные сценарии движения;

-

подбирать оптимальные временные интервалы переключения сигналов;

-

прогнозировать длину очередей и уровень загруженности полос.

Особое внимание уделено двум ключевым параметрам: времени между сменой сигналов и организации левого поворота, который часто становится причиной пробок.

Что показали расчёты

Компьютерное моделирование выявило несколько закономерностей:

-

чем дольше длится световая фаза, тем больше накапливается машин в очереди;

-

сокращение интервалов между переключениями позволяет ускорить поток;

-

для левых поворотов эффективность зависит от интенсивности движения:

-

при 490 автомобилях в час дополнительная фаза создаёт излишние задержки;

-

при 800 автомобилях в час её отсутствие, наоборот, увеличивает пробку до 6 минут.

-

Таким образом, идеальные настройки светофора должны быть гибкими, а не фиксированными.

"Каждый перекрёсток — это живой организм, который требует индивидуальной настройки. Универсальных схем не существует", — отметил инженер-исследователь Иван Романов, соавтор проекта.

Сравнение: классические и адаптивные системы управления

| Параметр | Стандартные светофоры | Моделируемая адаптивная система |

| Режимы работы | 3 фиксированных фазы | Изменяются в реальном времени |

| Реакция на пробки | Отсутствует | Учитывает длину очередей |

| Влияние на пропускную способность | Среднее | Увеличивает на 15-20% |

| Стоимость внедрения | Высокая при реконструкции дорог | Низкая, только программная настройка |

Почему это важно для городов

Большинство российских мегаполисов растут быстрее, чем успевает обновляться дорожная инфраструктура. Даже новые развязки со временем становятся узкими местами, если не пересматриваются режимы регулирования. Предложенная система позволяет изменять настройки удалённо, что особенно удобно для сетей "умного города".

Кроме того, оптимизация светофоров не требует капитальных вложений и может быть внедрена постепенно, начиная с самых перегруженных перекрёстков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

-

Ошибка: настраивать светофоры вручную, без анализа данных.

Последствие: накопление заторов, потеря времени и топлива.

Альтернатива: автоматическая оптимизация с использованием симуляторов. -

Ошибка: продлевать зелёный сигнал в надежде ускорить поток.

Последствие: создаются "затыки" на соседних перекрёстках.

Альтернатива: балансировка фаз с учётом всей транспортной сети. -

Ошибка: строить новые дороги без цифрового управления.

Последствие: быстрый рост трафика и повторное образование пробок.

Альтернатива: внедрение интеллектуальных систем регулирования.

А что если соединить все перекрёстки в одну систему?

Учёные уже рассматривают возможность интеграции алгоритма в городские центры управления движением. В перспективе каждая светофорная точка сможет обмениваться данными с другими, образуя динамическую сеть, где время сигналов будет подстраиваться под реальный поток.

Это решение позволит не только снижать заторы, но и сокращать выбросы СО₂, ведь меньшее время ожидания на светофорах означает меньший расход топлива.

Плюсы и минусы метода

| Плюсы | Минусы |

| Быстрое внедрение без реконструкции дорог | Требуется точная калибровка датчиков |

| Экономия бюджета городов | Эффект зависит от дисциплины водителей |

| Возможность адаптации под любой перекрёсток | Нужен постоянный мониторинг трафика |

| Снижение выбросов и шума | Ограниченная эффективность при ЧП и авариях |

FAQ

Сколько стоит внедрение такой системы?

Стоимость зависит от числа перекрёстков, но обычно ограничивается установкой датчиков и программного обеспечения.

Можно ли применить технологию в небольших городах?

Да, алгоритм универсален и может адаптироваться к любому размеру транспортной сети.

Какой эффект уже достигнут?

По результатам тестов в Перми, среднее время ожидания на перекрёстках снизилось на 18%, а средняя скорость движения выросла на 12%.

Мифы и правда

Миф: пробки можно устранить только строительством новых дорог.

Правда: оптимизация светофоров даёт схожий эффект при меньших затратах.

Миф: умные светофоры требуют дорогих технологий.

Правда: моделирование можно внедрять на существующей инфраструктуре.

Миф: такая система работает только в мегаполисах.

Правда: алгоритм одинаково эффективен и для средних городов.

Три интересных факта

-

Один грамотно настроенный перекрёсток способен сократить суммарное время ожидания водителей на 200 часов в день.

-

В Европе интеллектуальные системы светофоров уже позволяют снижать выбросы CO₂ на 10-12%.

-

Оптимизация трафика с помощью моделирования считается самым экономичным видом "зеленой урбанистики".

Исторический контекст

• Первые адаптивные светофоры появились в Великобритании в 1960-х годах.

• В России подобные системы начали тестироваться в 2010-х, но без комплексного моделирования.

• Разработка Пермского Политеха — первый отечественный проект, который объединяет математическое моделирование, нейросети и транспортную аналитику в одной системе.

Подписывайтесь на Экосевер