Теперь можно увидеть то, что чувствует каждый: как тревога проявляется в мозге

Международная команда исследователей из Университета Портсмута (Великобритания) впервые сумела визуализировать, как именно проявляется тревожность в мозге человека. Это открытие помогает понять нейронные механизмы стресса и может привести к созданию более точных методов диагностики и терапии тревожных расстройств.

Как проходило исследование

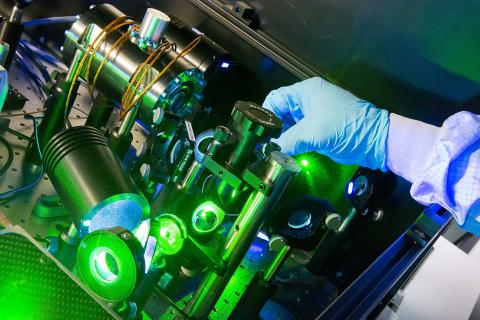

Учёные использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) - неинвазивный метод, который фиксирует электрическую активность мозга. В отличие от предыдущих экспериментов, где изучали общие реакции на стресс, в этот раз исследователи сосредоточились на состояниях безысходности, когда человек ощущает полное отсутствие контроля над ситуацией.

"Впервые ЭЭГ использовали для анализа реакции мозга именно на безвыходные ситуации", — подчеркнули авторы исследования из Университета Портсмута.

Испытуемым предлагали решать задачи, которые невозможно было выполнить успешно, создавая тем самым ощущение потери контроля — ключевой компонент тревожности.

Что показали результаты

Во время тревожного состояния у участников наблюдались изменения активности в правой лобной доле мозга, особенно в диапазоне тета-волн (4-8 Гц). Эти колебания связаны с эмоциональной регуляцией и внутренним вниманием.

"Мы зафиксировали усиление активности правой лобной доли в диапазоне тета-волн, а также изменение сигналов в других зонах мозга, зависящее от степени стресса", — сообщили исследователи.

У людей с выраженным чувством тревоги усиливались также связи между лобными и височными областями — зонами, отвечающими за восприятие угроз и планирование действий. Это говорит о том, что тревожность буквально "переписывает" схему работы мозга, заставляя его сосредотачиваться на возможной опасности, даже когда её нет.

Почему это открытие важно

До сих пор тревожность измеряли в основном с помощью опросников и психологических тестов. Теперь впервые удалось увидеть её нейрофизиологический отпечаток - своеобразный "подпись тревоги" в мозге.

Такой подход позволит:

-

точнее диагностировать тревожные расстройства;

-

отслеживать эффективность терапии и лекарств;

-

различать эмоциональный стресс и патологическую тревожность.

"Наша цель — разработать надёжный биомаркер тревожности, чтобы объективно оценивать состояние человека", — пояснили представители научной группы.

Следующий этап исследований

Учёные планируют проверить нейронные паттерны на более широкой выборке участников и изучить, как на них влияют противотревожные препараты. Это поможет определить, как именно лекарства меняют мозговую активность — снижают ли они уровень тета-волн или влияют на связи между зонами мозга.

Если гипотеза подтвердится, появится возможность подбирать терапию индивидуально, исходя из конкретных особенностей мозга пациента.

Сравнение: обычный мозг и мозг при тревоге

| Показатель | Состояние покоя | Состояние тревоги |

| Активность правой лобной доли | умеренная | повышенная |

| Частота тета-волн | стабильная | усиленная |

| Взаимосвязь между зонами | сбалансированная | гиперактивная |

| Контроль эмоций | устойчивый | нарушен |

| Уровень стресса | низкий | высокий |

Ошибка → Последствие → Альтернатива

-

Ошибка: считать тревожность исключительно эмоциональной реакцией.

Последствие: игнорирование биологических факторов и неправильное лечение.

Альтернатива: рассматривать тревожность как нейрофизиологический процесс, требующий комплексной терапии. -

Ошибка: самостоятельно принимать противотревожные препараты.

Последствие: нарушение нейрохимического баланса и зависимость.

Альтернатива: лечение под контролем психиатра и использование методов психотерапии. -

Ошибка: подавлять тревогу, а не понимать её причины.

Последствие: хронический стресс и выгорание.

Альтернатива: когнитивно-поведенческая терапия, осознанность, медитация.

А что если тревожность можно "увидеть" заранее

Если метод Портсмутских учёных получит развитие, врачи смогут раньше выявлять склонность к тревожным расстройствам - ещё до появления клинических симптомов. Это даст шанс начать профилактику: корректировать образ жизни, применять мягкие психотерапевтические подходы и избегать хронического стресса.

Такой подход может изменить само понимание психиатрии, сделав её более точной и научно обоснованной.

Три интересных факта о мозге и тревоге

-

При тревожности активность миндалевидного тела мозга повышается, даже если человек осознанно не чувствует страха.

-

Хронический стресс снижает выработку дофамина, из-за чего снижается мотивация и радость от привычных занятий.

-

Медитация снижает активность тета-волн, помогая восстановить баланс между эмоциями и рациональным мышлением.

Мифы и правда о тревоге

Миф: тревожность — это просто слабость характера.

Правда: это биологический процесс, связанный с изменением активности мозга.

Миф: мозг тревожного человека не отличается от обычного.

Правда: ЭЭГ показала явные различия в паттернах активности.

Миф: противотревожные препараты "исправляют" характер.

Правда: они воздействуют на нейрохимию, помогая нормализовать баланс возбуждения и торможения.

Исторический контекст

До 1990-х годов наука не могла напрямую наблюдать за активностью мозга во время эмоций. С появлением ЭЭГ и МРТ учёные впервые начали "видеть" чувства в действии. Современные методы, применённые в Портсмуте, позволяют не просто фиксировать реакции, а анализировать нейронные схемы, отвечающие за тревогу. Это шаг к новой эре нейропсихиатрии, где эмоциональные состояния можно будет измерять и корректировать с высокой точностью.

Итог

Исследование британских нейрофизиологов впервые позволило увидеть, как тревога проявляется на уровне нейронов. Это открывает путь к точной диагностике и персонализированному лечению тревожных расстройств — когда врач сможет не просто "поверить на слово", а увидеть тревожность глазами науки.

Подписывайтесь на Экосевер