Мозг на проводах: швейцарцы создали живой компьютер, который мыслит как человек

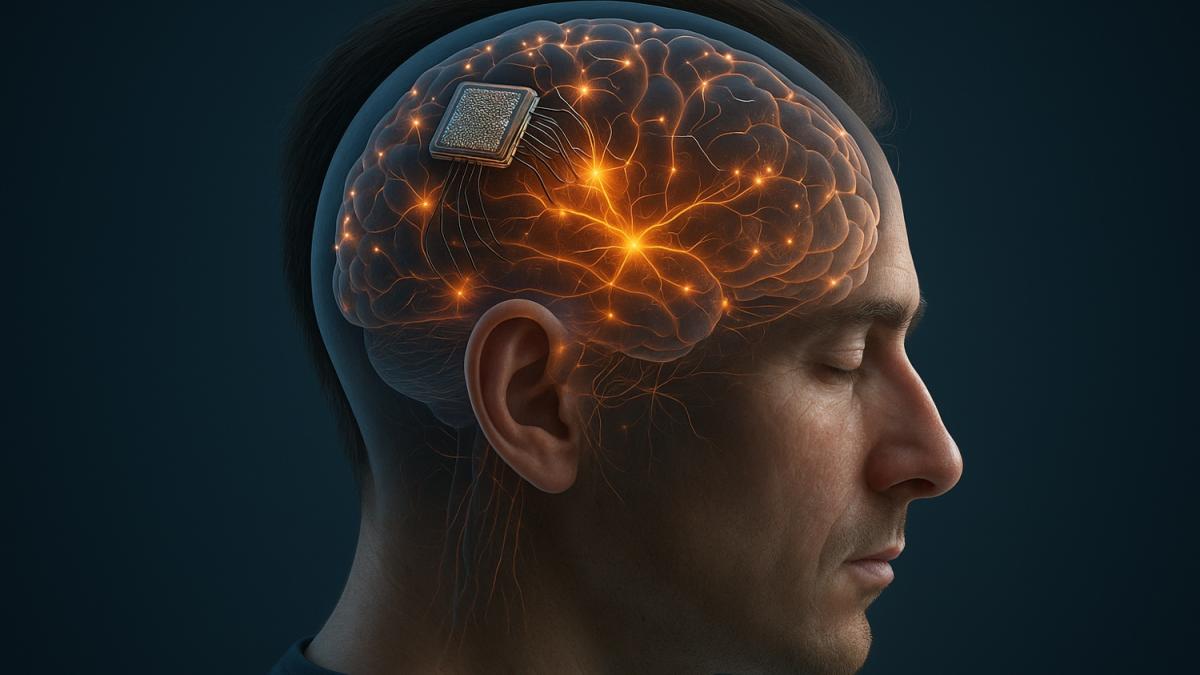

Швейцария снова удивляет научный мир — на этот раз не горными технологиями или фармацевтическими открытиями, а попыткой создать биокомпьютер, который мыслит почти как человек. Исследователи из лаборатории FinalSpark работают над устройством, основанным не на микрочипах, а на живых клетках.

Что такое биокомпьютер

В основе изобретения — крошечные белые сферы, созданные из человеческих стволовых клеток. Они называются органоидами и способны выполнять вычисления, используя живые нейронные связи. По сути, это миниатюрные мозги, выращенные в лаборатории.

Эти органоиды подключены к электродам, которые посылают сигналы, заставляя нейроны обучаться и реагировать на внешние стимулы. Вся система напоминает обучение искусственного интеллекта, только здесь вместо кремниевых схем — клетки, растущие и изменяющиеся, как живая ткань.

"Органоиды нужно рассматривать как вычислительные элементы, используемые для обучения ИИ", — подчеркнули учёные FinalSpark.

Такой подход открывает путь к принципиально новой архитектуре компьютеров — не цифровой, а биологической, где данные обрабатываются так же, как это делает человеческий мозг.

Чем биокомпьютер отличается от обычных систем

Традиционные компьютеры ограничены скоростью передачи данных и энергопотреблением. Каждый запрос требует электричества, а транзисторы нагреваются и изнашиваются. Живые клетки, напротив, работают на минимальной энергии и способны к самообучению.

| Параметр | Обычный компьютер | Биокомпьютер FinalSpark |

| Элемент системы | Транзистор | Нейрон из стволовой клетки |

| Энергопотребление | Высокое | Низкое |

| Возможность обучения | Зависит от алгоритмов | Присуща клеткам |

| Самовосстановление | Отсутствует | Потенциально возможно |

Исследователи уверены, что их технология может стать основой для новой эры вычислений, где машины не просто выполняют команды, а обучаются, анализируют и даже предугадывают.

Как работает система

Процесс напоминает взаимодействие нейронов в мозге. Электроды подают импульсы, формируя связи между клетками. Со временем органоиды реагируют быстрее и точнее, что и является признаком обучения. Для контроля используется специальное ПО, следящее за активностью каждого нейрона.

В будущем такая технология сможет заменить или дополнить нейросети, ускорив их развитие. Например, вместо долгих вычислений на графических процессорах биокомпьютер сможет обучаться в разы быстрее, используя собственные "живые" алгоритмы.

Потенциальные применения

Учёные рассматривают биокомпьютеры как платформу для:

-

моделирования нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер;

-

тестирования лекарств без участия животных;

-

разработки новых форм искусственного интеллекта;

-

создания энергоэффективных вычислительных систем.

Кроме того, FinalSpark утверждает, что их технология поможет сократить углеродный след, ведь живые клетки не требуют огромных дата-центров и систем охлаждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использование кремниевых процессоров для моделирования человеческого мозга.

• Последствие: огромные энергозатраты и ограниченные возможности самообучения.

• Альтернатива: биокомпьютеры, использующие живые нейроны, которые способны к адаптации и обучению без программного вмешательства.

А что если…

Если технология FinalSpark будет успешно развита, человечество может столкнуться с этическими вопросами: где проходит грань между машиной и живым существом? Можно ли считать органоид мыслящим, если он обучается и реагирует на стимулы? Эти вопросы уже обсуждаются в научных кругах и, вероятно, станут одной из главных тем десятилетия.

Плюсы и минусы биокомпьютеров

| Плюсы | Минусы |

| Низкое энергопотребление | Сложность масштабирования |

| Способность к самообучению | Этические ограничения |

| Минимальное тепловыделение | Хрупкость клеточных структур |

| Возможность восстановления | Высокая стоимость экспериментов |

| Новые горизонты для медицины и ИИ | Недостаток стандартов и законодательства |

FAQ

Сколько стоит создание биокомпьютера?

Стоимость зависит от типа клеток и оборудования. По оценкам, один органоид может стоить несколько тысяч евро.

Можно ли использовать такую систему дома или в бизнесе?

Пока нет. Биокомпьютеры требуют лабораторных условий и постоянного контроля.

Когда они появятся на рынке?

Первые коммерческие прототипы могут появиться в течение 10-15 лет, если исследования продолжатся без серьёзных преград.

Мифы и правда

• Миф: биокомпьютеры способны мыслить как человек.

Правда: пока они лишь имитируют простейшие реакции и не обладают сознанием.

• Миф: органоиды чувствуют боль.

Правда: они не имеют сенсорных рецепторов, поэтому не ощущают ничего.

• Миф: такую технологию можно использовать в военных целях.

Правда: эксперименты строго регулируются и направлены только на научные и медицинские цели.

Исторический контекст

Идея объединить биологию и вычисления не нова. В 1950-х учёные уже пытались использовать нейроны улиток для передачи сигналов, а в 1990-х появились первые биочипы на основе ДНК. Однако только с развитием технологий выращивания органоидов стало возможно объединить живые клетки и искусственный интеллект в одной системе.

Три интересных факта

• Биокомпьютеры теоретически могут обучаться бесконечно, если их клетки поддерживать в активном состоянии.

• Один нейронный органоид содержит до миллиона клеток — примерно столько же, сколько в мозге насекомого.

• Для работы биокомпьютера требуется всего несколько милливатт энергии — меньше, чем для лампочки в гирлянде.

Биокомпьютер FinalSpark — не просто эксперимент, а шаг к слиянию биологии и технологий. Возможно, именно такие гибридные системы в будущем станут мостом между человеческим разумом и машинным интеллектом.

Подписывайтесь на Экосевер