Эхо оказалось не врагом, а союзником: мозг различает речь лучше в золотой зоне шума

Подписывайтесь на Экосевер

Подписывайтесь на Экосевер

сегодня в 16:12

сегодня в 16:12

Эксперт Cisco Systems объяснил, почему передача телефона в чужие руки может стоить владельцу денег и доступа к личным данным.

Читать полностью » сегодня в 14:46

сегодня в 14:46

Учёные Сколтеха предложили простую модель, которая объясняет, почему одни элементы активно реагируют, а другие — почти нет.

Читать полностью » сегодня в 13:15

сегодня в 13:15

Учёный из Колумбийского университета предложил мрачную гипотезу о первом контакте. А что, если первым сигналом из космоса окажется крик умирающей цивилизации?

Читать полностью » сегодня в 9:10

сегодня в 9:10

Робот Caltech запускает со спины дрон, превращая его из наземного в летающий аппарат. Учёные уверены: это шаг к новой эре автономных машин.

Читать полностью » сегодня в 1:59

сегодня в 1:59

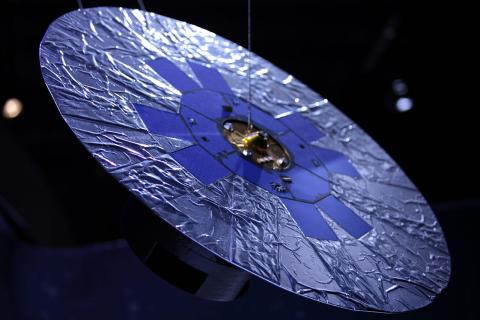

Астрономы впервые наблюдали столкновение астероидов у звезды Фомальгаут. Как это далёкое событие может раскрыть тайну рождения планет, таких, как Земля?

Читать полностью » вчера в 20:10

вчера в 20:10

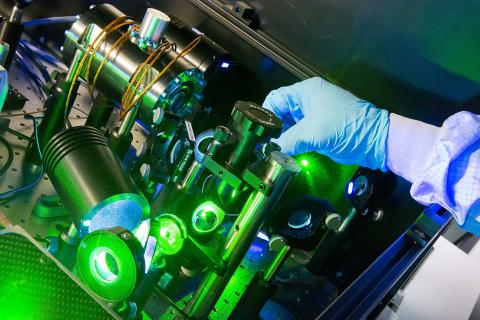

IBM представила два квантовых процессора и новую систему для отслеживания квантового прогресса — шаг к настоящему квантовому превосходству и вычислениям.

Читать полностью » вчера в 16:14

вчера в 16:14

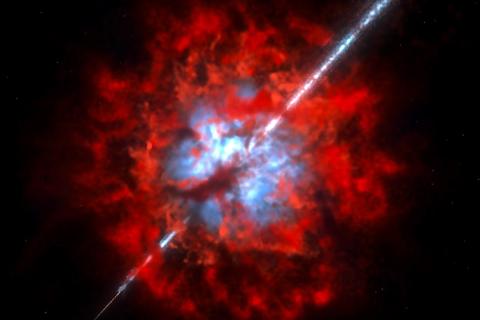

Учёные нашли химические следы звёзд-гигантов ранней Вселенной. Эти краткоживущие объекты могли стать источником первых сверхмассивных чёрных дыр.

Читать полностью » вчера в 15:35

вчера в 15:35

Новогодние обещания внушают надежду, но часто становятся источником стресса. Как превратить их в реальные шаги к изменениям и не потерять веру в себя?

Читать полностью »