Как Холодная война заставила генетиков искать новые пути для прогресса

Веками наука была подчинена интересам политических и экономических сил. Эпоха Холодной войны стала примером, когда научные достижения не только помогали решить проблемы человечества, но и становились частью глобальной политической борьбы. В это время генетика, как наука, сталкивалась с уникальными вызовами — от научных санкций до идеологических запретов. Одной из самых ярких и скрытых историй является то, как исследования в области генетики пытались преодолеть барьеры, созданные жестокими политическими антагонизмами, и как эти научные "антисанкции" помогли сохранить научные достижения и открыл новые горизонты в биологии.

Роль генетики в эпоху Холодной войны

С середины 20-го века генетика переживала настоящий расцвет. После того как в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик расшифровали структуру ДНК, открылись новые возможности для научных исследований. Однако вскоре эти прорывы столкнулись с важнейшими политическими барьерами, когда мир разделился на два противоборствующих лагеря — США и Советский Союз.

Советский Союз, в частности, столкнулся с прямыми запретами на определенные направления генетики. Идеологический контроль над наукой стал оказывать сильное влияние на развитие биологии в стране. Одним из ярких примеров стала "Лысенковщина" — теория, предложенная агрономом Трофимом Лысенко, которая отрицала Менделя и Дарвина и основывалась на идеях, которые противоречили основным принципам генетики.

Задача советских ученых заключалась не только в том, чтобы продвигать генетику как науку, но и в том, чтобы найти способы преодолеть политические барьеры и санкции, наложенные на западные исследования и сотрудничество.

Научные антисанкции: как генетика справлялась с политическими препятствиями

Генетика, несмотря на политическую изоляцию и идеологические ограничения, не была полностью подавлена. В условиях Холодной войны ученые начали создавать научные "антисанкции" — методы, которые позволяли обойти политические барьеры и продолжить исследования, не зависеть от внешнего мира. Эти антисанкции стали мощным инструментом в борьбе с идеологическим давлением и позволили сохранять актуальность научных открытий.

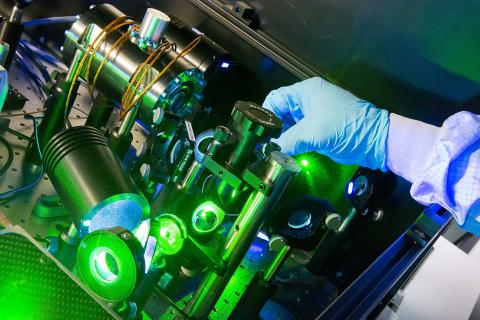

Одним из примеров такого подхода стало развитие молекулярной биологии в Советском Союзе. Несмотря на жесткую цензуру и ограничения на сотрудничество с западными странами, ученые продолжали работать с новыми методами исследования ДНК. Некоторые советские лаборатории на основе собственных материалов и методов создавали уникальные данные, которые позже стали основой для крупных открытий. Например, разработка первых генетических карт растений и животных в Советском Союзе происходила в условиях полной изоляции от международного научного сообщества.

Однако успех не пришел без жертв. Исследования, которые не укладывались в идеологические рамки, зачастую подвергались жестокой критике или подвержены запрету. Речь идет не только о Лысенковщине, но и о "генетических чистках", которые преследовали ученых, работавших в области генетики. Многие из них подвергались политическим репрессиям или насильственной изоляции.

Как генетика преодолевала барьеры и открывала новые горизонты

Несмотря на жесткие научные барьеры и политическую цензуру, генетика, в конечном итоге, смогла преодолеть эти ограничения. Оказавшись в изоляции, ученые начали искать пути для секретного сотрудничества с западными коллегами. Некоторые исследователи вступали в неформальные соглашения, обменивались результатами через третьи страны, используя дипломатические каналы или научные конференции за рубежом.

Также в это время начали активно развиваться биотехнологии, которые, несмотря на политические ограничения, продолжали представлять интерес как для западных, так и для восточных стран. Наука о генах приобрела особую важность не только в рамках биологии, но и в военно-стратегическом плане. Прорывы в области генной инженерии, создание генетически модифицированных организмов и даже идеи о создании биологического оружия ставили генетические исследования в центр внимания.

Один из ярких примеров этого — освоение в Советском Союзе метода клонирования клеток и создание генетически модифицированных растений. Такие проекты стали своего рода "запрещенными плодами", которые все-таки не могли быть полностью остановлены, несмотря на политические риски.

От идеологических барьеров к научному прогрессу

По мере того как научное сообщество продолжало искать пути для преодоления политических ограничений, начался процесс нормализации научных отношений между Востоком и Западом. В 1970-е годы началось постепенное открытие "железного занавеса", и ученые из обеих сторон начали обмениваться результатами своих исследований. В ответ на это, в Советском Союзе и других странах Восточной Европы начали активно развивать новые научные направления, включая молекулярную генетику и биоинженерию.

Однако многие важные открытия и теории, которые могли бы ускорить прогресс в науке, были утеряны или не могли быть широко использованы в силу политической изоляции. Несмотря на это, история борьбы с научными барьерами эпохи Холодной войны остается важным напоминанием о том, как наука способна адаптироваться к самым неблагоприятным условиям, всегда находя способы преодолеть преграды.

Генетика и антисанкции — это яркий пример того, как наука и ученые могут преодолевать жесткие идеологические и политические барьеры, не останавливаясь в своем стремлении к познанию. Холодная война показала, что несмотря на все внешние препятствия, научный прогресс может продолжаться, если ученые будут готовы бороться за свободу своих исследований и преодолевать любые политические ограничения. Влияние этих процессов на развитие генетики и биологии неоспоримо, и они оставили след, который можно увидеть в современных достижениях науки.

Подписывайтесь на Экосевер