Мозг, эмоции и сознание: всё, что нейронаука только начинает понимать

Мозг — это самый сложный орган человеческого тела, и до сих пор наука не может дать исчерпывающий ответ на множество его загадок. Современные подходы к нейронауке стремятся решить эти вопросы и раскрыть тайны мозга, но многое из того, что мы думали, что знаем, оказывается не совсем верным.

Мозг: загадка в каждой клетке

Мозг человека состоит из примерно 86 миллиардов нейронов, каждый из которых может быть связан с тысячами других. Этот сложный орган является основой всех наших когнитивных процессов, включая восприятие, движение, эмоции и даже сознание. Однако, несмотря на всю эту сложность, нейробиология все еще не имеет полного представления о том, как именно функционирует мозг.

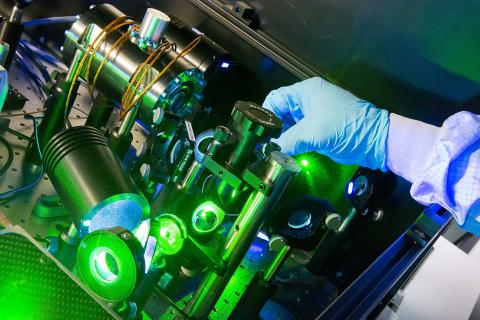

Современные методы нейроизображения, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), позволяют наблюдать активность мозга в реальном времени. Однако эти технологии не дают полной картины того, как нейроны взаимодействуют на молекулярном уровне. Исследования показывают, что взаимодействие между нейронами гораздо более сложное и многогранное, чем мы считали ранее.

Мозг и пластичность: новые подходы

Одним из открытий, которые произвели революцию в нейронауке, стало понимание нейропластичности — способности мозга изменять свою структуру и функции в ответ на новые данные и опыт. Это открытие бросает вызов старым теориям, согласно которым мозг был фиксированным и неизменным органом, особенно в зрелом возрасте.

Совсем недавно считалось, что после определенного возраста нейронные связи в мозге становятся статичными, а обучение и восстановление после травм становится затруднительным. Сегодня же мы знаем, что мозг способен изменяться на протяжении всей жизни. Нейропластичность — это процесс, который позволяет восстанавливать утраченные функции, адаптироваться к новым условиям и даже обучать мозг новым навыкам.

Память и эмоции: всё связано

Одним из самых загадочных процессов, который исследуют нейробиологи, является память. Как и почему определённые воспоминания становятся устойчивыми, а другие исчезают? Психологи и нейробиологи давно занимаются исследованием механизма памяти, и хотя многие вопросы остаются без ответа, современные подходы предлагают новые взгляды на этот процесс.

Например, изучение роли гиппокампа в формировании долгосрочных воспоминаний стало одним из самых важных шагов. Также исследуется связь между эмоциями и памятью. Эмоции могут как усиливать, так и подавлять способность к запоминанию, и это может объяснить, почему мы лучше запоминаем моменты, связанные с сильными переживаниями, будь то радость, страх или грусть.

Искусственный интеллект и нейробиология: пересечение дисциплин

Одним из самых захватывающих аспектов современного подхода к нейронауке является взаимодействие с искусственным интеллектом (ИИ). Алгоритмы машинного обучения, которые имитируют нейропроцессы, позволяют исследовать, как мозг обрабатывает информацию. В то же время искусственный интеллект открывает возможности для создания более эффективных методов диагностики и лечения заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и депрессия.

Использование ИИ в нейронауке также открывает новые горизонты для создания нейропротезов и других технологических решений, которые могут восстанавливать утраченные функции мозга. Это пересечение двух миров — биологии и технологий — помогает по-новому взглянуть на возможности лечения и улучшения работы мозга.

Эмоции и сознание: кто мы на самом деле?

Хотя нейробиологи многое узнали о том, как мозг контролирует эмоции и физические реакции, загадка сознания остаётся непреодолимой для науки. Как именно наше сознание появляется из этих миллиардов нейронов, какие процессы приводят к ощущению "я" — эти вопросы все ещё открыты.

Некоторые нейробиологи предполагают, что сознание может быть результатом сложного взаимодействия нейронных сетей, но точной теории, которая объяснила бы этот феномен, ещё не существует. Эксперименты с нарушениями сознания, такими как вегетативное состояние или кома, лишь подчеркивают, насколько ограничены наши знания о самом процессе.

Влияние внешней среды: природа vs. воспитание

Нейронаука традиционно делила влияние на мозг на два аспекта: генетический (природа) и окружающая среда (воспитание). Однако современные исследования показывают, что эти два фактора тесно переплетаются. Генетическая предрасположенность может повлиять на то, как мы воспринимаем и реагируем на внешние воздействия, а окружающая среда может изменять работу генов, активируя или выключая те или иные механизмы.

Исследования в области эпигенетики — науки о том, как внешняя среда влияет на гены — показывают, что наш мозг не является только результатом нашего наследия, но и того, как мы взаимодействуем с миром.

Проблемы и перспективы нейронауки

Современные подходы к нейронауке открывают много новых возможностей, но они также ставят перед учеными сложные этические и практические вопросы. Например, возможность создания "нейропротезов" или вмешательства в генетическую структуру человека вызывает опасения по поводу нарушения личной свободы и индивидуальности.

Кроме того, несмотря на огромные достижения в области нейробиологии, мы всё ещё не имеем полного понимания того, как работает наш мозг. Он остаётся одной из самых сложных и не до конца изученных частей нашего тела.

Мозг — это орган, полный неизведанных территорий. Современная нейронаука раскрывает новые горизонты, но остаётся ещё множество вопросов, на которые предстоит найти ответы. Вмешательство технологий, новых методов исследования и понимание нейропластичности только начинаются, и, возможно, в ближайшие десятилетия мы узнаем гораздо больше о том, как работает наш разум. Пока что можно утверждать одно: мозг остаётся для нас самой большой загадкой.

Подписывайтесь на Экосевер