Сознание не умирает: учёные зафиксировали то, что происходит после клинической смерти

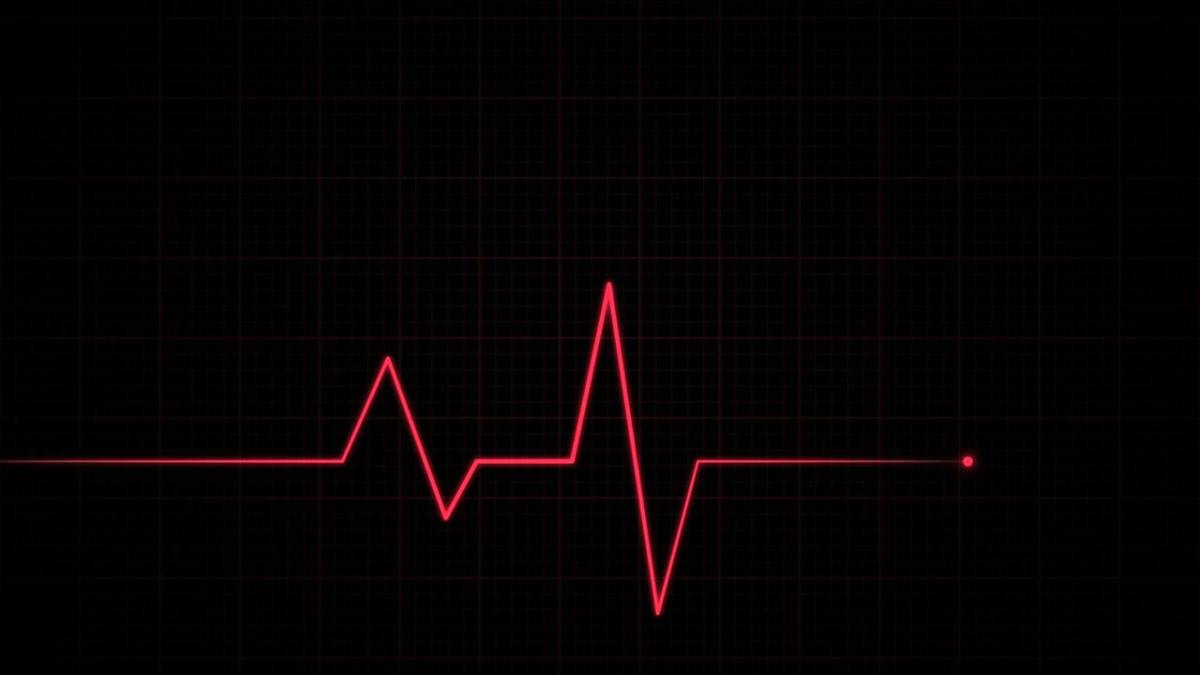

Что происходит с человеком в момент смерти — вопрос, который веками волнует учёных, философов и врачей. Недавно международная группа нейропсихологов представила результаты масштабного исследования, которое вновь заставило задуматься: возможно, сознание не исчезает сразу после остановки сердца.

Доказательства, которые шокировали научный мир

Учёные проанализировали 70 случаев людей, переживших клиническую смерть. В этих эпизодах фиксировалась полная остановка сердечной деятельности и отсутствие дыхания, однако спустя некоторое время происходило самопроизвольное восстановление работы сердца.

"Мы получили убедительные данные о сохранении сознания после клинической смерти", — заявили представители международной группы нейропсихологов.

Один из самых поразительных случаев произошёл во время операции на сердце. Пациент, у которого врачи официально констатировали клиническую смерть, после восстановления сердечной деятельности подробно рассказал, что происходило вокруг. Он описал действия хирургов, звуки приборов и даже фразы, которые говорили врачи — всё совпало с записями из операционной.

Что такое клиническая смерть

Клиническая смерть — это состояние, когда сердце перестаёт биться, дыхание прекращается, а мозг перестаёт получать кислород. Без медицинской помощи это быстро переходит в биологическую смерть. Но в редких случаях, особенно при контролируемых условиях в реанимации, сердце удаётся "запустить" снова.

Обычно считается, что сознание исчезает вместе с прекращением мозговой активности. Однако результаты исследования показывают: мозг может сохранять осознанное восприятие в течение нескольких минут после остановки сердца.

Как наука объясняет феномен

Существует несколько гипотез, пытающихся объяснить, почему некоторые люди "видят" или "слышат" после клинической смерти.

-

Замедление нейронной активности. После остановки сердца мозг не выключается мгновенно, а постепенно снижает активность. В это время человек может воспринимать внешние раздражители.

-

Выброс нейромедиаторов. При критическом дефиците кислорода выделяются вещества, вызывающие мощные визуальные и слуховые галлюцинации.

-

Психологическая реакция. Некоторые учёные считают, что "воспоминания" — результат работы памяти и воображения, которые восстанавливаются после оживления.

Сравнение: научный подход и субъективный опыт

| Подход | Объяснение происходящего | Основание |

| Научный | Остаточная активность мозга после остановки сердца | Нейрофизиологические исследования |

| Религиозный | Душа временно покидает тело | Религиозные тексты и свидетельства |

| Психологический | Посттравматический отклик сознания | Анализ воспоминаний пациентов |

Что говорят врачи

Медики отмечают: такие случаи редки, но не единичны. В реанимационной практике иногда встречаются пациенты, которые после оживления могут описать происходящее, хотя их мозговая активность, по приборам, уже отсутствовала.

"Подобные феномены заставляют пересмотреть наши представления о границах жизни и смерти", — считает один из участников проекта, нейрофизиолог Джеймс Ховард.

Исследователи подчеркивают, что их цель — не доказать существование загробной жизни, а понять, как устроен процесс умирания на уровне мозга.

Что показал эксперимент

В ходе проекта учёные фиксировали мозговую активность пациентов, у которых наступала клиническая смерть. В нескольких случаях были зарегистрированы всплески нейронной активности через 30-60 секунд после остановки сердца. Это может указывать на кратковременное сохранение сознания.

Такие данные совпадают с экспериментами на животных, где после остановки сердца наблюдался похожий "взрыв" мозговой активности — как будто мозг пытается "запомнить" происходящее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

-

Ошибка: считать, что мозг умирает мгновенно.

Последствие: недооценка процессов, происходящих после остановки сердца.

Альтернатива: продолжать наблюдения нейронной активности в момент клинической смерти. -

Ошибка: трактовать все воспоминания как мистические переживания.

Последствие: уход от научного анализа.

Альтернатива: сочетать медицинские и психологические подходы для объективной оценки. -

Ошибка: прекращать реанимационные мероприятия слишком рано.

Последствие: потеря шанса на спасение пациента.

Альтернатива: увеличение времени искусственного поддержания жизни при контроле ЭЭГ.

А что если сознание действительно сохраняется?

Если результаты подтвердятся, это может изменить представления о смерти в целом. Придётся пересмотреть критерии клинической смерти, протоколы реанимации и даже этические нормы, связанные с донорством органов.

Кроме того, изучение феномена может дать новые данные о природе сознания — одной из самых сложных загадок нейробиологии.

Плюсы и минусы гипотезы о "живом сознании"

| Плюсы | Минусы |

| Расширяет представления о работе мозга | Риск неверных интерпретаций |

| Помогает совершенствовать реанимацию | Отсутствие полной доказательной базы |

| Стимулирует развитие нейронауки | Возможные религиозные споры |

Часто задаваемые вопросы

Можно ли доказать существование сознания после смерти?

Пока нет. Учёные фиксируют лишь признаки активности мозга, но не могут точно сказать, осознаёт ли человек происходящее.

Сколько времени сохраняется сознание после остановки сердца?

По данным исследований, от 30 секунд до нескольких минут, в зависимости от состояния организма.

Означает ли это, что жизнь продолжается?

Нет. Это указывает лишь на инерцию нейронных процессов, но не подтверждает существование "жизни после смерти".

Мифы и правда

Миф: человек "видит свет в конце тоннеля", потому что покидает тело.

Правда: этот эффект объясняется реакцией зрительных центров мозга на кислородное голодание.

Миф: пережившие клиническую смерть становятся экстрасенсами.

Правда: таких данных нет, но многие пациенты меняют мировоззрение и отношение к жизни.

Миф: наука доказала загробную жизнь.

Правда: исследование фиксирует мозговую активность, а не существование души.

Три интересных факта

• Мозг способен сохранять активность до 10 минут после остановки сердца.

• Почти 20% пациентов, переживших клиническую смерть, вспоминают "ощущение выхода из тела".

• Аналогичные исследования проводятся в Великобритании и США с участием более 25 больниц.

Исторический контекст

• В XIX веке клиническая смерть считалась окончательной, и реанимация не практиковалась.

• В 1960-х появление дефибрилляторов изменило подход к спасению пациентов.

• Современные технологии позволяют наблюдать мозговую активность в реальном времени и фиксировать то, что раньше считалось невозможным.

Подписывайтесь на Экосевер