Картины великих мастеров разрушаются сами собой. Учёные нашли виновника

Картины, написанные яркими синтетическими красками XIX-XX веков, скрывают тайну, о которой художники того времени даже не подозревали. Изумрудно-зелёный пигмент, в своё время восхитивший мастеров от Сезанна до Мунка, оказался удивительно нестабильным. Он тускнеет, растрескивается, местами светлеет, а иногда превращается в хрупкий слой, будто посыпанный белой пылью. Международная исследовательская группа объяснила, почему это происходит, и предложила музеям новые методы для защиты живописи от разрушения.

Как изумрудно-зелёный стал самым загадочным цветом эпохи

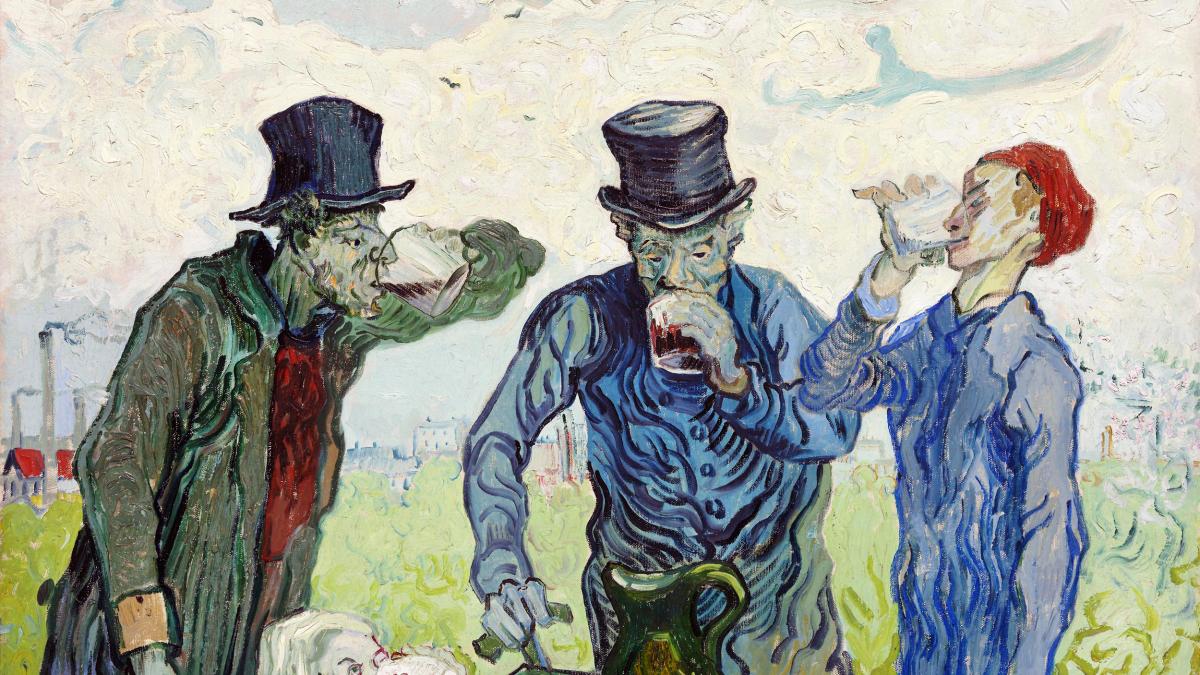

На волне Второй промышленной революции художники получили доступ к ярким фабричным пигментам, которые должны были заменить дорогие натуральные красители. Одним из самых востребованных стал изумрудно-зелёный — арсенит меди с невероятной насыщенностью, способный оживить любую композицию. Сам Моне использовал его, чтобы передать вибрацию света, а Ван Гог — энергию мазков. Но почти сразу художники заметили, что пигмент ведёт себя непредсказуемо: постепенно темнеет, трескается, а со временем может буквально разрушаться.

Риск оказался двойным: пигмент не только нестабилен, но и токсичен — в его основе соединения мышьяка. Однако именно химическая хрупкость стала ключом к загадке: как свет и влажность влияют на структуру красочного слоя.

Что выяснили учёные

Исследованием занялась международная команда под руководством Института SCITEC CNR и Университета Перуджи. Они объединили сразу несколько методик: анализ подлинной картины Джеймса Энсора "Интрига" из Королевского музея Антверпена, синхротронные исследования микрообразцов и химическое изучение исторического тюбика краски Эдварда Мунка. Такой подход позволил рассматривать деградацию не как единичный процесс, а как сложную химическую реакцию, запускаемую светом и влагой.

"Было уже известно, что изумрудно-зеленый цвет со временем разрушается, но мы хотели точно понять роль света и влажности в этом процессе", — поясняет ведущий автор исследования Летиция Монико.

Как разрушается пигмент

Учёные обнаружили два взаимосвязанных механизма. Первый связан с влажностью. Она запускает формирование арсенолита — белёсого порошкообразного соединения, которое делает красочный слой хрупким. Картина начинает отслаиваться именно из-за этого процесса. Второй механизм запускает свет. Он окисляет мышьяк, и на поверхности возникает тончайшая вуаль, которая осветляет пигмент и лишает его насыщенности. Места, где раньше были яркие мазки, становятся мутными, словно покрываются слоем пыли.

Особенно сильно страдает работа "Интрига" Энсора: именно свет признан основным фактором, ускоряющим разрушение.

Почему стандартный осмотр картин уже недостаточен

Проблема в том, что визуально заметить ранние стадии разрушения почти невозможно. Картина может внешне выглядеть стабильной, но химические реакции уже идут. Поэтому исследователи предложили музеям использовать инфракрасную спектроскопию внешнего отражения. Этот метод позволяет в зале, прямо на выставке, выявлять участки, где цвет начал деградировать, — без снятия картины, без микроскопических срезов и без риска повредить поверхность.

Сравнение угроз для изумрудно-зелёного пигмента

| Фактор | Что вызывает | Последствия |

| Влажность | образование арсенолита | хрупкость, отслаивание |

| Свет | окисление мышьяка | побеление, потеря яркости |

| Время | накопление микроразрушений | помутнение, трещины |

| Перепады температуры | изменение структуры связующего | неровности и нестабильность слоя |

Как музеи могут защитить картины: пошаговое руководство

-

Определить зоны повышенного риска: участки, где использован изумрудно-зелёный пигмент.

-

Организовать регулярный мониторинг с применением инфракрасной спектроскопии.

-

Снизить интенсивность освещения в залах, особенно для произведений XIX века.

-

Контролировать влажность с точностью до нескольких процентов.

-

Использовать витрины с климат-контролем.

-

Проводить химический анализ пигмента при реставрации.

-

Создать цифровой архив, фиксирующий изменения цвета по годам.

-

Внедрять новые реставрационные техники, основанные на данных синхротронов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

- Ошибка: оценивать состояние картины только глазами.

→ Последствие: упускание ранних стадий разрушения.

→ Альтернатива: применять инфракрасные методы в зале. - Ошибка: увеличивать освещённость ради "лучшего обзора".

→ Последствие: ускоренное разрушение пигмента.

→ Альтернатива: мягкий свет ≤ 50-150 люкс. - Ошибка: хранить картины без контроля влажности.

→ Последствие: образование арсенолита.

→ Альтернатива: стабильная влажность около 50%.

А что если музеи начнут активно использовать химию и ИИ?

В будущем цифровые модели смогут прогнозировать деградацию цвета ещё до её появления. Искусственный интеллект сможет считывать микросигналы изменения поверхности и предлагать реставрационные действия заранее. Если это станет стандартом, музеи получат возможность предотвращать разрушение, а не реагировать на последствия.

Плюсы и минусы изумрудно-зелёного

| Плюсы | Минусы |

| потрясающая насыщенность | токсичность |

| яркость на свету | чувствительность к влажности |

| историческая значимость | образование белёсого налёта |

| устойчивость в сухости | деградация под освещением |

FAQ

Почему художники использовали такой опасный пигмент?

В XIX веке он считался ярким, современным и долговечным, а токсичность часто недооценивали.

Можно ли остановить разрушение уже повреждённой картины?

Можно замедлить процессы, но полностью восстановить пигмент невозможно.

Все картины с этим пигментом в опасности?

В первую очередь те, что хранятся при нестабильной влажности и ярком освещении.

Опасен ли пигмент для посетителей музеев?

Нет — он заключён в связующую среду, и риск минимален.

Мифы и правда

Миф: зелёный цвет темнеет из-за старения масла.

Правда: ключевой виновник — световое окисление мышьяка.

Миф: деградация неизбежна.

Правда: условия хранения могут радикально замедлить процесс.

Миф: реставрация может полностью вернуть цвет.

Правда: можно только стабилизировать состояние и скорректировать оттенок.

Изумрудно-зелёный появился в начале XIX века как продукт стремительного развития химической промышленности. Он быстро стал символом "технического прогресса в искусстве" и вошёл в палитру импрессионистов, постимпрессионистов и модернистов. Но уже в конце XIX века музейные хранители начали замечать его нестабильность. Тогда не было инструментов, чтобы понять механизм разрушения. Лишь с развитием синхротронной химии и неинвазивной спектроскопии учёные смогли раскрыть настоящие причины деградации и предложить стратегии спасения шедевров.

Подписывайтесь на Экосевер