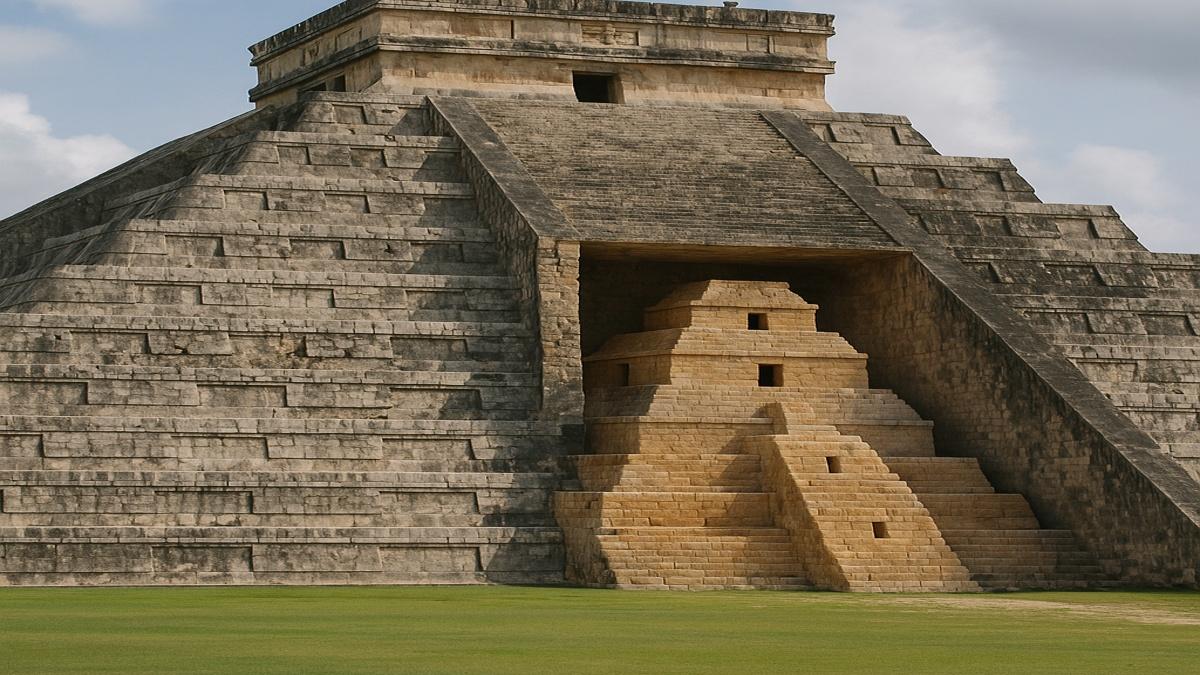

Климат улучшился — пора на дачу: стало ясно, почему майя ушли из своих городов

Города майя не "падают" так просто, как это выглядит в популярных историях про климатический коллапс. Новое междисциплинарное исследование показывает: за подъёмом и запустением центров классического периода стояли не только засухи, но и сложные сочетания политических конфликтов, инфраструктурных решений и изменения роли городов в жизни людей.

Как исследователи пересобрали историю городов майя

Крупные центры классического периода майя расцветали примерно между 600 и 750 годами н. э., а к IX веку многие из них оказались почти заброшены. Долгое время это объясняли главным образом засухами, которые якобы разрушили сельское хозяйство и запустили цепочку конфликтов и распада.

Команда под руководством доцента антропологии Питтсбургского университета Клэр Эберт решила проверить, насколько эта схема соответствует реальным данным. Учёные объединили археологические свидетельства (строительство террас, каналов, водохранилищ), иероглифические тексты о войнах и политике, а также палеоклиматические показатели осадков. Радиоуглеродное датирование помогло точно привязать активность к разным эпохам.

Важно, что исследование рассматривало не только момент упадка, но и фазы роста городов: как они возникали, укреплялись, меняли роль в регионе и только потом теряли население. Это позволило увидеть, что города реагировали на климатические и политические изменения по-разному и в разные моменты.

Почему формула "засуха = крах" не работает

Новая модель не подтвердила простую прямую линию: чем суше климат, тем слабее города. В некоторых случаях периоды засухи сопровождались консолидацией власти и ростом городского населения. Люди стягивались к центрам, где были развитые системы водопользования, резервуары и политические структуры, способные организовать распределение ресурсов.

"Опустошение городов не обязательно произошло из-за сильной засухи, когда все жители уехали. Города не возникают и не исчезают только из-за того, что окружающая среда влажная или сухая", — подчеркнула доцент кафедры антропологии Клэр Эберт.

Ключевым оказался не только сам климат, но и то, какие институты успели выстроить майя, насколько устойчивыми были сети водоснабжения и как элиты справлялись с конфликтами. Когда дожди возвращались и условия в сельской местности улучшались, часть жителей могла просто перестать видеть смысл в жизни под контролем городских элит и уходила обратно к земле.

Сравнение: климатическая версия vs многофакторная модель

|

Параметр |

Классическая "климатическая" версия |

Многофакторная модель Эберт и коллег |

|

Главная причина упадка |

Длительная засуха, разрушившая агросистемы |

Переплетение климата, конфликтов, институтов |

|

Динамика населения |

Резкий исход из городов |

Сначала приток, затем постепенный распад |

|

Роль политической власти |

Второстепенная |

Ключевая: централизация vs распад |

|

Реакция на улучшение климата |

Восстановление городов |

Часть населения возвращается в сельскую местность |

|

Тип объяснения |

Однофакторное, "катастрофическое" |

Сетевое, с несколькими центрами влияния |

Советы шаг за шагом: чему могут научиться современные города

- Анализировать не только угрозу, но и устойчивость. Важно изучать, какие инфраструктурные решения (водохранилища, зелёные зоны, системы управления ресурсами) реально помогают переживать климатические стрессы.

- Инвестировать в гибкие институты. Конфликты и политический кризис могут обнулить даже хорошую инфраструктуру. Управление, разделение полномочий и доверие к институтам не менее важны, чем дамбы и резервуары.

- Следить за "обратным эффектом благополучия". Когда среда улучшается, часть функций центра может спокойно быть делегирована — это касается и людей, и бизнеса. Планирование должно учитывать, что периоды благоприятного климата меняют мотивацию оставаться в больших городах.

А что если…

А что если и современные мегаполисы в условиях изменения климата будут переживать похожие циклы? Например, периоды усиления роли центра во время кризисов и периоды "рассасывания" населения при улучшении условий в малых городах и сельских районах. Тогда задача не в том, чтобы любой ценой "спасти" конкретный город, а в том, чтобы поддерживать устойчивые сети расселения и связи между центром и периферией.

Плюсы и минусы многофакторного взгляда

|

Аспект |

Плюсы |

Минусы |

|

Научное объяснение |

Точнее отражает реальность, учитывает политику |

Сложнее для популяризации и учебников |

|

Уроки для современных городов |

Помогает видеть роль институтов и инфраструктуры |

Нет простых рецептов "из-за климата всё рухнет" |

|

Память о майя |

Уходит от образа "жертв засухи" |

Требует пересмотра привычных нарративов |

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать исчезновение городских центров как конец народа.

Последствие: создаётся ложное впечатление "исчезнувшей цивилизации".

Альтернатива: отделять судьбу конкретных городов от судьбы культур и народов, прослеживая преемственность.

FAQ

Правда ли, что города майя "убила засуха"?

Длительные засухи играли роль, но новое исследование показывает: прямой жёсткой связи "засуха = крах" нет. Важны были конфликты, устройства власти, качество водной инфраструктуры и то, как менялась мотивация людей жить в городах.

Как учёные вообще узнают, когда город рос или пустел?

Используют радиоуглеродное датирование слоёв с остатками строений, террас, каналов и водохранилищ, а также анализируют эпиграфику — тексты на памятниках о войнах, правителях, строительстве. Сопоставляя эти данные с климатическими реконструкциями, можно увидеть общие тенденции.

Можно ли применить выводы к современным мегаполисам?

Напрямую — нет, но уроки важны. Городская устойчивость зависит не только от погоды, но и от того, как устроены управление ресурсами, политическая система и связи с окружающими территориями.

Мифы и правда

- Миф: города майя опустели исключительно из-за катастрофической засухи.

Правда: засухи были частью сложного набора факторов, включавшего конфликты и изменения в институтах. - Миф: исчезновение городов означает исчезновение народа.

Правда: миллионы потомков майя живут в регионе и сегодня, менялись формы расселения и власти, а не сами люди. - Миф: города всегда развиваются линейно — либо растут, либо "умирают".

Правда: истории городов чаще цикличны, с фазами расширения, адаптации, распада и нового роста в иной форме.

Три интересных факта о городах майя и климате

- В период засух население концентрировалось вокруг городов с надёжными системами хранения и распределения воды.

- Археологи фиксируют крупные инфраструктурные проекты майя — террасы, каналы, водохранилища — как индикатор активной адаптации к климатическим колебаниям.

- Перелом в судьбе многих центров наступал не на пике климатического стресса, а когда условия становились снова более благоприятными, и жизнь вне городов вновь становилась привлекательной.

Исторический контекст

Классические города майя были частью долгой истории урбанизации: до них и после существовали другие формы поселений, торговых сетей и политических центров. Их запустение к IX веку н. э. не было уникальной "катастрофой", а одним из эпизодов в большой цепочке трансформаций. Современные мегаполисы тоже живут в мире климатических вызовов, конфликтов и смены экономических моделей. Опыт майя напоминает: устойчивость города — это не только дождевая вода, но и способность общества перестраивать институции и инфраструктуру по мере изменений.

Подписывайтесь на Экосевер