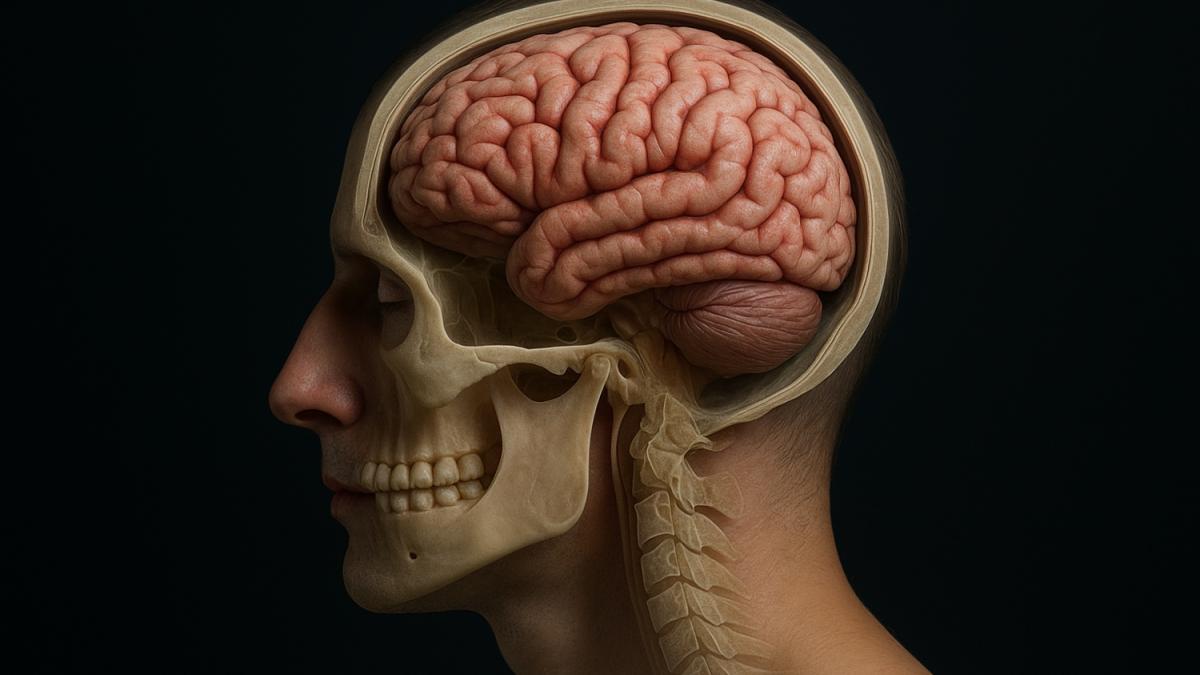

Где рождается самосознание? Нейробиологи выдвинули новую гипотезу — кора мозга больше не главная

Что такое сознание — и где оно "живет"? На протяжении десятилетий большинство нейробиологов были уверены: источник самосознания и мышления скрыт в неокортексе, новейшей по эволюции области мозга. Однако новое исследование, проведённое учёным из Кембриджского института нейронаук Питером Копполой, заставило пересмотреть этот фундаментальный взгляд.

Смена парадигмы

Коппола проанализировал сотни исследований, накопленных за последние сто лет, и пришёл к выводу: человеческое сознание может не ограничиваться деятельностью коры головного мозга. Более того, ключевую роль в его поддержании, возможно, играют древнейшие структуры мозга - ствол, таламус и мозжечок.

На протяжении XX века именно неокортекс считался главным центром самосознания. Он управляет речью, планированием, мышлением, творчеством — и долгое время был символом "человечности" в биологическом смысле. Подкорковые области, напротив, считались вспомогательными — "энергосистемой", поддерживающей работу коры.

Но по мере накопления эмпирических данных эта схема начала давать сбой.

Что показали эксперименты

Анализ многочисленных исследований электрической и магнитной стимуляции мозга у людей и животных продемонстрировал удивительное: воздействие не только на кору, но и на глубокие подкорковые структуры способно резко менять состояние сознания.

- При стимуляции некоторых областей ствола мозга животные выходили из наркоза и начинали проявлять активность.

- Воздействие на те же зоны, наоборот, могло погружать в бессознательное состояние.

- А стимуляция мозжечка иногда вызывала галлюцинации и искажения восприятия.

Это говорит о том, что механизмы осознанности — не прерогатива коры, а результат координации множества уровней мозга.

Неожиданные клинические наблюдения

Медицинские случаи также поставили под сомнение традиционные представления. Известны дети, родившиеся без большей части неокортекса (или даже без него полностью), но демонстрирующие элементы сознания:

- они узнают родителей,

- реагируют на музыку,

- играют и выражают эмоции.

Это феномен, который невозможно объяснить, если считать неокортекс единственным "домом" сознания.

Ещё один парадокс — мозжечок. Люди, рождённые без него, могут оставаться полностью сознательными, но если мозжечок повреждается во взрослом возрасте, у пациентов появляются галлюцинации и спутанность сознания.

Такое сочетание фактов заставило Копполу выдвинуть смелую гипотезу: древние отделы мозга способны поддерживать базовый уровень сознания самостоятельно.

Новый взгляд на эволюцию

Если прав Коппола, то сознание не является привилегией развитой коры мозга, а может быть свойством, унаследованным от более древних животных. Это значит, что:

- минимальные формы сознания могли существовать задолго до появления человека,

- а значит, многие животные - от осьминогов до птиц — потенциально обладают элементами субъективного опыта.

Такой вывод радикально меняет наше понимание эволюции психики. Он также усиливает аргументы в пользу гуманного отношения к животным, ведь граница между "мыслящими" и "не мыслящими" существами становится размыта.

Почему старая теория трещит по швам

Многие классические модели мозга строились на линейном принципе: чем сложнее кора — тем выше сознание. Но теперь ясно, что этот подход недооценивал пластичность подкорки.

- Подкорковые структуры способны адаптироваться, компенсируя утраченные функции коры.

- Они участвуют не только в регуляции сна и дыхания, но и в обработке эмоций, восприятии и саморефлексии.

- Их нейронные сети формируют "энергетический фон сознания", на котором кора лишь "рисует" образы и мысли.

Иными словами, если неокортекс — сцена, где разворачивается спектакль мышления, то подкорка — сам театр, свет и звук, без которых представление невозможно.

Что это значит для науки и медицины

Пересмотр роли подкорковых структур открывает новые направления в нейронауке:

- лечение комы и нарушений сознания - с использованием стимуляции ствола мозга;

- новые методы анестезии, учитывающие не только кору, но и глубинные отделы;

- исследования искусственного сознания, основанные на принципах распределённой активности, а не локализованных центров.

Кроме того, идея о более древнем происхождении сознания может повлиять на этические дебаты — например, о статусе животных и о допустимости экспериментов на них.

А что если…

Если сознание действительно "выросло" из подкорковых структур, значит, оно может проявляться в формах, не похожих на человеческое мышление. Это ставит вопрос: существует ли "граница" между биологическим и машинным сознанием? Возможно, у будущих искусственных интеллектов оно появится не тогда, когда они научатся рассуждать, а когда смогут чувствовать и реагировать, как живые организмы.

Плюсы и минусы новой гипотезы

|

Аргументы в пользу |

Возможные слабые места |

|

Подтверждается клиническими наблюдениями |

Невозможно напрямую измерить субъективный опыт |

|

Объясняет случаи сознания без коры |

Не все эксперименты можно повторить |

|

Соответствует данным о нейронной пластичности |

Требует пересмотра множества теорий и классификаций |

3 интересных факта

- Первые гипотезы о "подкорковом сознании" высказывались ещё в XIX веке, но тогда их сочли спекуляцией.

- Таламус иногда называют "вратами сознания" — через него проходят почти все сенсорные сигналы.

- В мозге человека более 80% нейронов находятся не в коре, а именно в мозжечке - и это число продолжает удивлять исследователей.

Исторический контекст

С момента открытия нейронов в XIX веке наука стремилась объяснить сознание как продукт усложнения нервной системы.

В XX веке доминировала кортикоцентрическая модель — "я мыслю, потому что у меня есть кора".

XXI век, похоже, готов вернуть внимание к древним истокам — к тому, что сознание не надстройка, а изначальное свойство живых систем, зародившееся задолго до человека.

сознание, неокортекс, мозг, нейробиология, кора мозга

Подписывайтесь на Экосевер